現在品薄のGeForce RTX 30シリーズの中でコスパに優れていたZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OCを買ったのだが、これが失敗だった。

4K解像度でもゲームがヌルヌル動くという性能面のロマンは叶ったが、実際のところ、我慢をしながらこのグラフィックボードを使っている。

ありがあちな性能レビューは一切紹介しない。探せばいくらでも出てくる。

ここではコスパだけに踊らされ、勢いで買ってしまったRTX 3070の失敗談をお伝えしたい。

私が購入した ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge (以下、RTX 3070 Twin Edgeと呼ぶ) はOCモデルと通常モデルの2種類が販売されている。両モデルの違いはブーストクロックがわずか30MHz違うのみ。見た目は同じで、性能も値段も誤差の違いだ。

当然、値段が同じならOCモデルを選ぶだろう。

参考に、小型なRTX 3070 Twin Edgeと大型サイズの「MSI RTX 3070 GAMING X TRIO」とのスペック比較も掲載しておく。

| ZOTAC GAMING RTX 3070 Twin Edge | ZOTAC GAMING RTX 3070 Twin Edge OC | 【参考】MSI RTX 3070 GAMING X TRIO | |

|---|---|---|---|

| GPU | GeForce RTX 3070 | 同左 | 同左 |

| CUDAコア | 5888 | 同左 | 同左 |

| メモリ | 8GB GDDR6 | 同左 | 同左 |

| 定格クロック | 1.50GHz | 同左 | 同左 |

| ブーストクロック | 1.73GHz | 1.75GHz | 1.83GHz |

| 消費電力 | 220W | 同左 | 240W |

| 推奨電源 | 650W | 同左 | 同左 |

| スロット占有 | 2スロット | 同左 | 2.5スロット |

| カードサイズ | 長さ:232mm 高さ:141mm 幅 : 42mm | 同左 | 長さ:323mm 高さ:140mm 幅 : 56mm |

神がかり的な小ささ

RTX 3070 Twin Edgeの特長はなんと言っても、RTX 3070が全長231mmのショート基盤で使える点だ。さらに幅も2スロット分しか占有しない。

自作PC界で小型というのは武器だ。流行りのMini-ITXケースに収めたり、メーカー製(BTO)のPCケースに収められたりと、グラフィックボードの換装時に支障となりがちな”大きさ”を気にしなくて良いので、手軽に交換しやすい。

今回「Palit GeForce GTX 1080 Super Jetstream」と交換した。GTX 1080のボード長は285mmと大型だ。サポートステイを取り付けないと自重で本体が傾いてしまう、おっちょこちょいなヤツだった。

対して、RTX 3070 Twin Edgeに重さという心配は1ミリもなく、キッズなサイズ感だ。長尾製作所のサポートステイも無用の長物になってしまった。

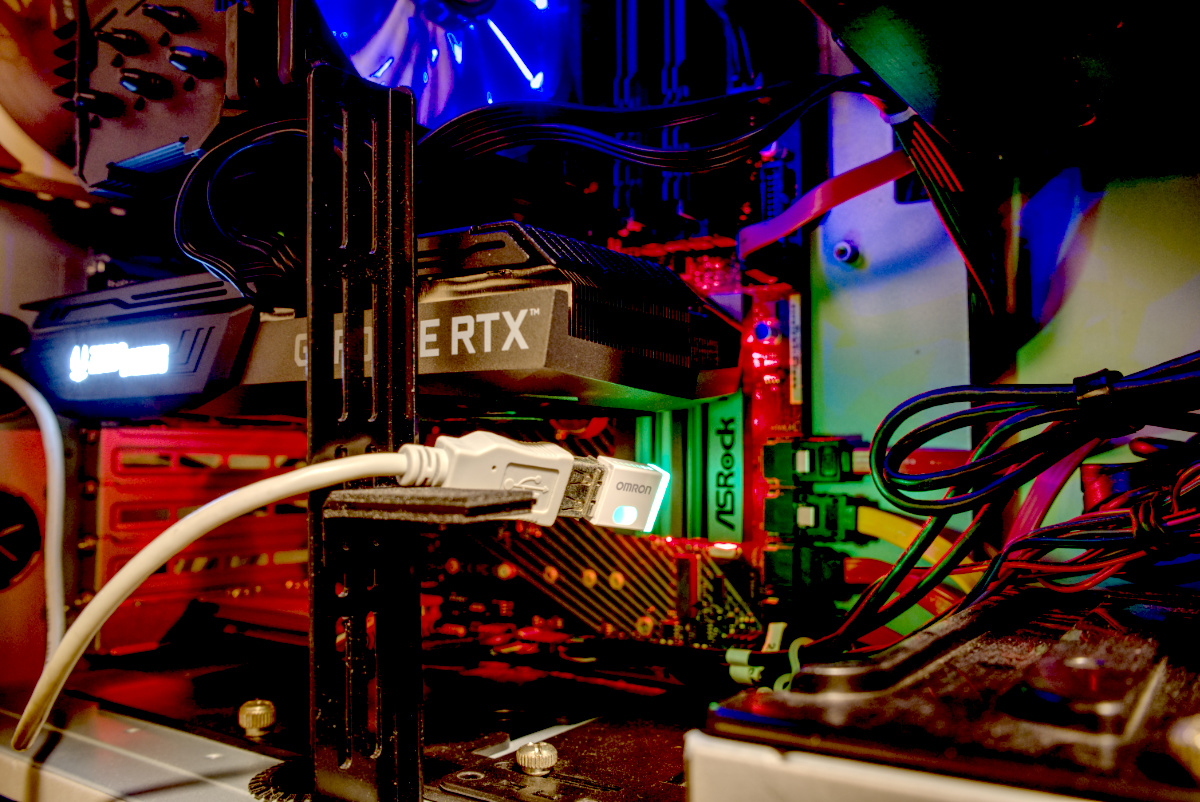

苦戦必須な電源コネクタ

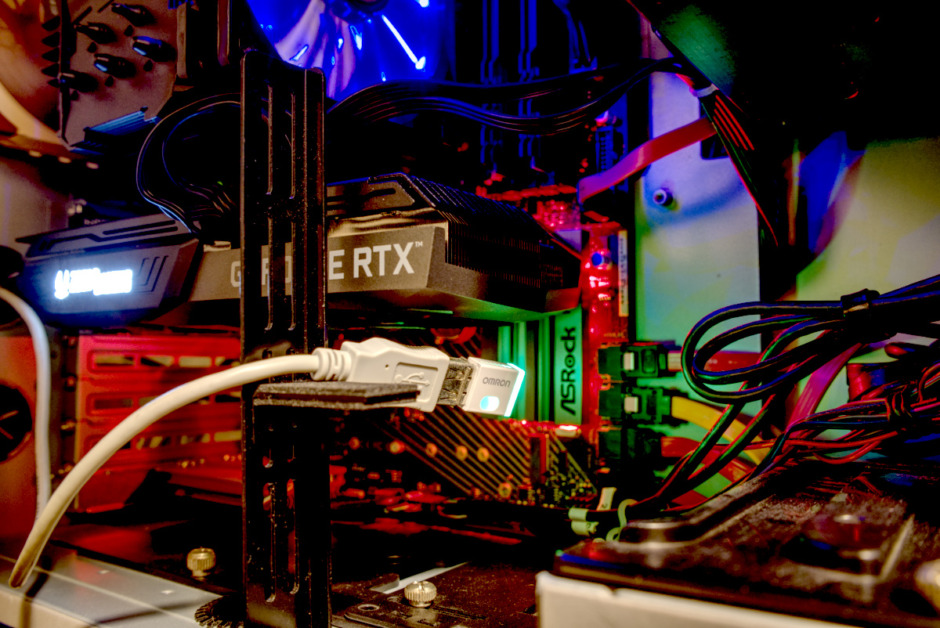

RTX 3070 Twin Edgeのもう一つの特長が補助電源コネクタの位置だ。

補助電源は RTX 3070では一般的な8 PIN+8 PINとなっている。

通常であれば、ボード側面に補助電源ソケットが配置されることが一般的だが、このボードは側面より奥まった位置にソケットがあるため、指が届かず電源コネクタをなかなか挿せないのだ。

写真で見ると、大した位置でないように見えるが、これがPCケースに入ってマザーボードに取り付けられた状態だと、コネクタ接続は難を極める。

今回、6+2 PINの電源コネクタを2本挿したのだが、2本のうち片方が全然ダメで、いつもであれば秒で終わる電源接続作業に10分ほど格闘した。

この電源コネクタへの苦言は自作PC系Youtuber 吉田製作所でも言われていた。めっちゃわかる。

ただ、メーカーがこの位置にコネクタを配置したのも理解できる。

RTX 3070 Twin Edgeのボード長は短いものの、高さが141mmと少し高くなっている。交換前のGTX 1080 の高さは133mmなので、交換後は8mmも高くなる。

ボードサイズが高いということは、グラフィックボードへ挿した補助電源コネクタがPCケースに干渉するおそれがある。つまり「電源コネクタが仇となってケースに収まらない」を回避するために、この奥まったけしからん位置にコネクタを置いたのだと想像する。

RTX 3070 Twin Edgeの電源コネクタ抜き差しは極力したくないので、当分は取り替えるつもりはない。

一応、この挿しにくさを補助するために、短い電源コネクタが付属しているが、もとの電源ケーブルが直接届くのだから、無駄なケーブルを極力使用したくないのが本望だ。

まばゆく主張してくる「ZOTAC GAMING」

RTX 3070 Twin Edge の光りモノに目を向けてみよう。

ありがちな特長ではあるが、ボード側面の「ZOTAC GAMING」が白く光る。RTX 3070 Twin Edge で光る箇所はこの部分だけだ。

光りモノの苦手な人には吉報かと思いきや、ZOTAC GAMINGの白さが半端なく、蛍光灯並みに照らしてくる。

しかも、このLEDはZOTACのGPUカスタマイズツール「FireStorm」を使っても消せないのだ。さらに、色も白から変更できない。

事前に調べなかった私も悪いが、7万円近くするグラフィックボードのLEDが微塵にも制御できないとは想像しなかった。

ちなみにZOTAC上位モデルのRTX 3070のボードはLEDを制御できることを考えると、RTX 3070 Twin Edgeは無駄をとことん省いたコスパモデルといった具合だろう。

透明なPCケースを使っている方は注意したほうが良い。この明るさで夜も眠れなくなる。

寝た子を起こす、すんごいファン

ここが、最も伝えたかったことだ。

RTX 3070のTDPは220Wで、過去のハイエンド製品並みの電力を消費する。その膨大な電力をハイエンドよりも小型なヒートシンクと2つのファンで冷やす訳だ。

当然、うるさい。

Amazonや価格.comのレビューでは、

まったく音はしません

高負荷でも静かです

と、超ポジティブシンキングしかない。

ソンナ・・マサカ・・・

この風切り音を我慢できないのは私だけだろうか。

グラフィックボードに負荷がかかっていない通常状態であれば、ファンは動かないので気にならない。しかし、一昔前のゲームでも4Kの解像度でプレイしようものなら、

ブオォォォン とうなりだす。

フォではない。ブオだ。

ゲーム中は常に80~90%の負荷でファンが回転し続け、ゲームそっちのけでファンのノイズが気になる。FPSも足音どころではない。

以前のGTX 1080はゲームくらいではファンが高回転することなく、弱風の音に近い状態でストレスなくゲームを楽しめていた。

相反してRTX 3070 Twin Edgeはアイリスオーヤマのサーキュレーターに近い迫力のあるサウンドだ。もちろんストレスを感じられずにはいられない。

この騒音はファンが悪いわけではなく、ただ単純にヒートシンクとファンによるGPUの冷却が追いつかないからだろう。

だってショート基盤だからね。大型のRTX 3070の製品に比べればヒートシンクは玩具のようで表面面積は狭いし、ファンも2つが限界だ。

そう、私は冷却の視点を全く考えていなかったために、レビューを信じて自らうるさいRTX3070を選んでしまった。自作歴は18年ほど経つが、一番後悔した買い物だったと感じている。

テキストや動画だとこのファンの騒音がいかに大きいか伝わらないので、騒音を取得できるOMRON環境センサを使って測定してみた。

以下のグラフは環境センサをPCケース内に入れた状態で、ゲームの起動前 → 起動中 → 起動後を測定したものである。

緑色のラインが騒音レベルで、ゲーム起動前は50dB前後となっている。

ゲーム起動中はGPU温度上昇に応じて(ファンが回転するので)、ずんずんと値が上昇し、約70dBあたりで落ち着く。これでもファンの回転速度は79%前後で、真夏に向けてまだ余力を残している。

ただ、この70dBの騒音がどれほどうるさいかというと、以下の事例を見ていただくと分かるように、相当うるさい。

| 騒音の大きさ | 事例 |

|---|---|

| 80 dB | ・犬の鳴き声(5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内中央) |

| 70 dB | ・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭・セミの鳴き声(2m) |

| 60 dB | ・静かな乗用車・普通の会話・洗濯機(1m)・掃除機(1m) |

| 50 dB | ・静かな事務所・家庭用クーラー(室外機)・換気扇(1m) |

静音重視のPCケースの中に収まっていることもあり、セミの鳴き声ほどの騒音はしないものの、イヤホンで耳を塞いでいないと落ち着いてゲームできないレベルだ。

もちろん個人差はあるだろうが、神経質なだけだろうか。

ゲーム中に常に鳴ってしまうファンの騒音に我慢できず、ついに決断した。

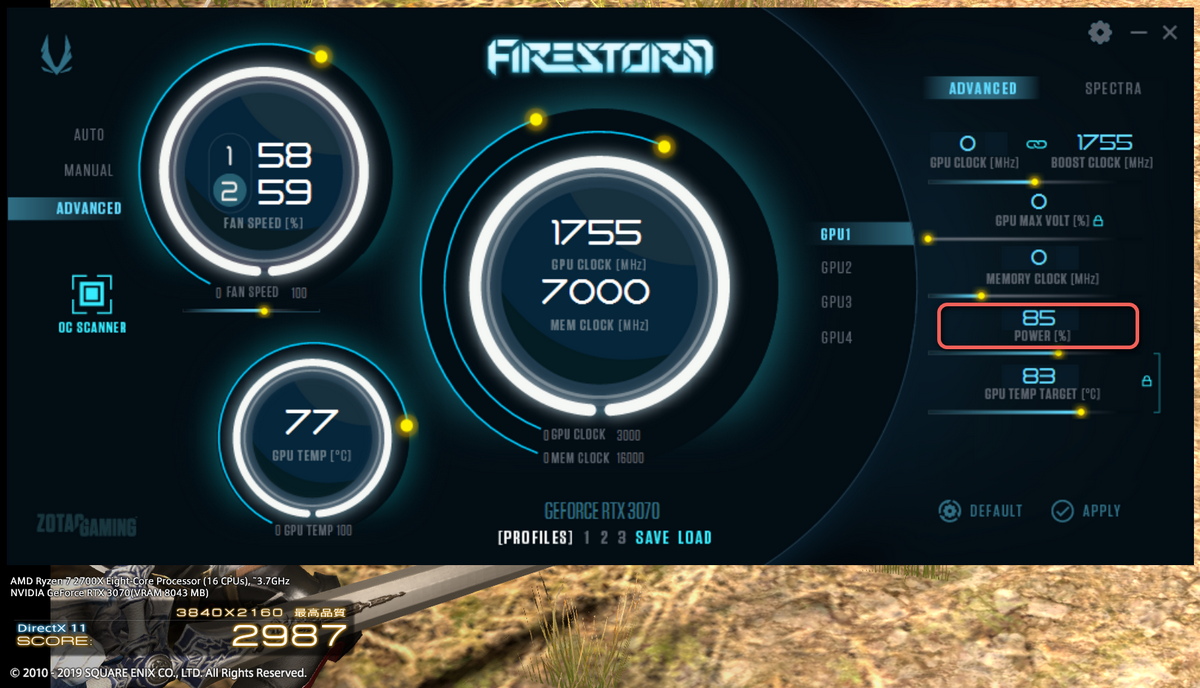

ZOTAC付属のツール「FireStorm」でGPUのPOWERを下げた。つまりクロックを低下させ温度を上昇しにくいようにしたのだ。当然RTX 3070の性能も落ちる。

POWERを100% → 85%へ下げたところ許容範囲の音(騒音ではない)に落ち着いた。

FAN SPEEDも[AUTO]から[ADVANCED]に変更し、70℃台のファン回転数を少し下げた。

画像左上のFAN SPEEDが調整前後で70%台から59%に下がっていることが分かると思う。たった十数%の違いだが、音の体感としては全く違う。

当分はこの運用でごまかしたい。多分、性能はRTX 3060Ti くらいに落ちているが気にしてはいけない。

ちなみに「FireStorm」は起動するたびにユーザーアカウント制御(UAC)の確認が入る、どうしようもない仕様だ。実用に堪えないので、FireStormのUACをこちらの方法で例外にした。

「ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge」を購入し、1ヶ月使った感想は以下のとおり。

- 全長231mm,2スロット占有という、RTX 3070の中では飛び抜けた小型ボードで、多くのPCケースに装着可能

- 補助電源ソケットが奥まった位置にあり、ケーブルがはみ出ることはない。ただ電源コネクタ挿入がとても面倒

- ヒートシンクが小さくファンが高回転するので騒音がひどい。神経質な人、静音重視の人は買ってはいけません

コスパの良さに飛びついてしまったRTX 3070 Twin Edgeであるが、蓋を開けると、ショート基盤特有の小さなヒートシンクの冷却不足をカバーするために、静音ガン無視で高回転にファンをうならせるワイルドな製品だった。

PCケースに余裕がある人、静音重視な人は、このグラフィックボードを買うと私のように後悔する。

RTX30シリーズは品薄だが、少し落ち着いて、いろんなメーカーの製品が出揃ってから十分に吟味して購入することをオススメする。

Amazon

Amazon

3070がうるさく感じるPC歴18年。

神経質かもしれませんね。

私は自作歴25年ですが3060Ti、3070はファン回転率100%でもまだ静かな方ですよ。

ほかの3080、3090はもっとうるさいし熱が出ます。

静かなofficeで仕事されてるんですね。

コメントありがとうございます。確かにノートPCのファンでも邪魔だなぁと感じるので神経質かもしれません。

3080や3090はさぞかし騒がしいと思います。半導体の微細化がすすんでミドル~ハイエンド製品のTDPが急上昇しているの眺めていると、もうそろそろ空冷クーラーで静音を目指す時代は終わりなのかな、ともぼんやり感じてしまいます。

私も最近コスパに目が眩み、そしてレビューに騙されて、同じくコスパラインのgainward製の3070Tiに手を出したのですが、30%ほどの回転数ですら結構な騒音で音に耐えきれず、3日でMSIの上位モデル(suprim)に買い替えたので、お気持ち大変よく分かります。

MSI製品に換装後は、低負荷時のファン停止時の状態での比較でも7℃程温度が低く、高負荷時でも無印良品とまではいきませんが、ヤマゼン製のサーキュレーターの弱回転程度(伝われ)の音しかしないので、同じGPUを使っていてもこうまで違うのか!と感動しています(値段も3万5千ほど変わりますがその価値はある)

なので、80や90であっても製品によりかなり違うのではと思ってますよ。

コメントありがとうございます。

gainwardの3070Tiと言うと立派なヒートシンクが備わっていて、記事のZOTAC 3070なんてオモチャに見えてしまう程だと思うのですが、それでもうるさく感じるんですね。3日で割り切れる判断力が素敵です。

今あらためて見直すと、MSIのsuprimをはじめ上位モデルは冷却にトコトンこだわっていますし、お持ちのグラボのように換装前後で7℃も違うとなると全くの別物ですね。

ファンノイズって購入レビューでも詳しく触れられず、その人の感覚次第なところがあります。値段が高いのにはワケがあると今回の体験で学んだので、次回は慎重に行こうとやや反省しました。

>ファンノイズって購入レビューでも詳しく触れられず、その人の感覚次第なところがあります。

これは本当に思います。

そういう意味で、こちらの記事では定量的にノイズレベルを可視化されていて素晴らしいと思いました。私も換装前に計測しておけば良かった。。レビュー文化として定着するよう、まずは私も心がけねば。

LEDがうっとうしい、そんなあなたに朗報

redditにLEDの給電ケーブルを抜いてハードウェア的に無効にする方法がありました

https://www.reddit.com/r/ZOTAC/comments/jr2694/turning_off_led_on_rtx_3070_twin_edge_oc_no/

まぁ分解が必要ですが…

コメントありがとうございます。運良く透明ケースではないので、今のところLEDの眩しさに頭を抱えず済んでいます。

redditを見て、このLEDに不満を持つ人間は自分だけではないんだと安心しました。

ZOTAC公式もコメントしていて、さすがredditという感じですね

前にPalitのRTX 2070からZotacのRTX3070に変更しましたが、ファンがあまりにもうるさいので手放しました。Palitの2070で長いことエルデンリングをBGM無しにして遊んでいましたが、ファンの音は聞こえませんでした。2070で遊んでいたときとゲームの設定やPCの設置位置などは変えずにそのままZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edgeでもエルデンリングを遊んでみましたがファンの音が聞こえるようになりました。RTX 3070が熱を持ちやすいんでしょうかね。4000番台以降ではそういうことがないといいんですが。

コメントありがとうございます。励みになります。

この Zotac RTX3070 Twin Edge自体が省スペースを売りにしているので、それと反比例してヒートシンクの表面積は他の製品に比べて小さくなりますし、空冷ファンも2つのみなので放熱性が悪いのも今となっては想像できます。

ただ買うまえはこんなに熱を持ってうるさいとは想像できなかったんですよね。

同じRTX3070でも、ヒートシンクやファンの数がメーカーやコンセプトによって様々ですが、高くて大きなボードはクロック以外にも静音性という観点で有利なのだなとあらためて認識しました。

RTX4000番台はいまのところ見送ってますが、次のグラボを買うときは1-2万をケチらずケースが許すデカデカサイズのものを買おうと企んでます。